La géothermie représente une solution énergétique innovante et écologique pour les projets de construction et de rénovation. Cette technologie exploite la chaleur naturelle du sous-sol pour chauffer, climatiser et produire de l’eau chaude sanitaire de manière efficace et durable. Avec la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et la hausse des coûts énergétiques, de plus en plus de propriétaires et de professionnels du bâtiment s’intéressent aux possibilités offertes par la géothermie. Découvrons ensemble les principes, les différents systèmes et les critères de choix pour intégrer cette énergie renouvelable à votre projet immobilier.

Principes fondamentaux de la géothermie pour l’habitat durable

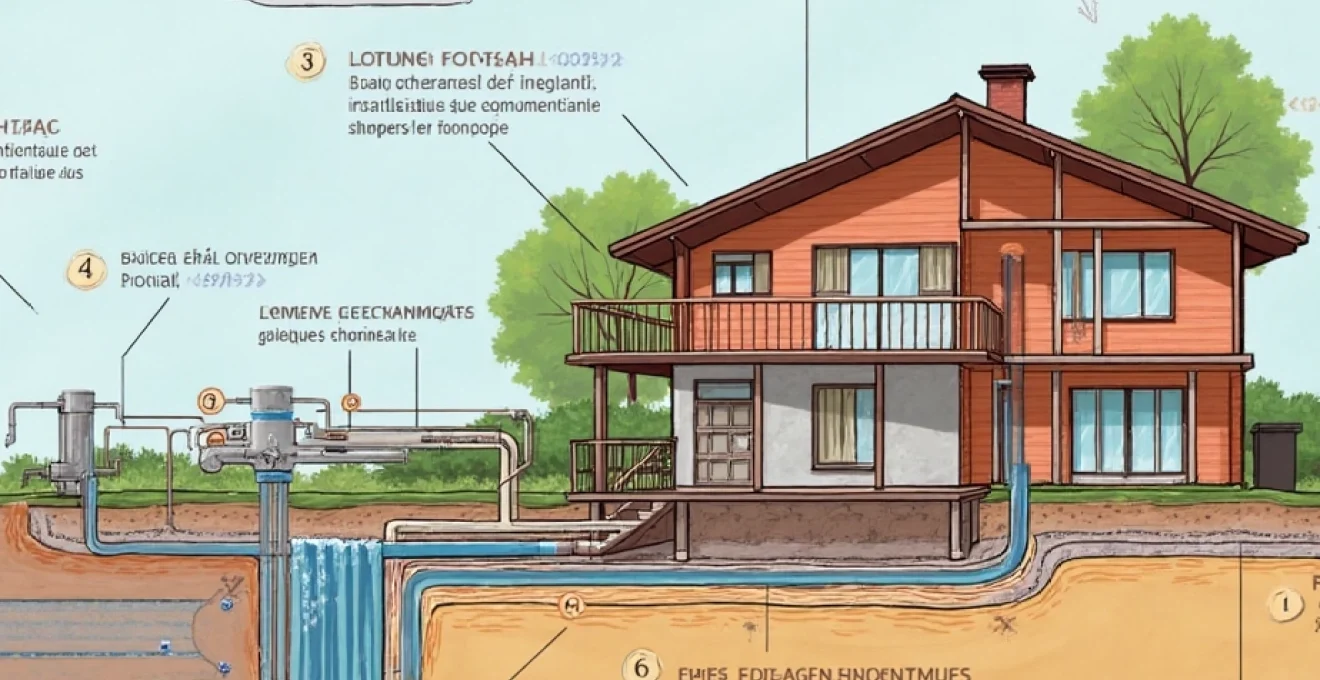

La géothermie repose sur un principe simple : le sous-sol maintient une température relativement constante tout au long de l’année, généralement entre 10 et 15°C à quelques mètres de profondeur. Cette stabilité thermique en fait une source d’énergie idéale pour le chauffage en hiver et le rafraîchissement en été. Le système géothermique capte cette chaleur grâce à un réseau de tubes enfouis dans le sol, puis la transfère vers le bâtiment via une pompe à chaleur.

L’un des principaux avantages de la géothermie réside dans son efficacité énergétique . Pour chaque kilowattheure d’électricité consommé par la pompe à chaleur, le système peut produire jusqu’à 4 à 5 kWh de chaleur, soit un coefficient de performance (COP) de 4 à 5. Cette performance exceptionnelle se traduit par des économies substantielles sur les factures d’énergie et une réduction significative des émissions de CO2.

De plus, contrairement aux énergies fossiles, la géothermie ne génère pas de pollution atmosphérique locale et ne dépend pas des fluctuations des prix du marché énergétique. Elle offre ainsi une solution durable et économique sur le long terme pour le chauffage et la climatisation des bâtiments.

La géothermie représente une opportunité unique de réduire l’empreinte carbone de nos habitations tout en assurant un confort thermique optimal.

Types de systèmes géothermiques adaptés aux projets résidentiels

Il existe plusieurs configurations de systèmes géothermiques, chacune adaptée à des contraintes spécifiques de terrain et de besoins énergétiques. Voici les principales options disponibles pour les projets résidentiels :

Capteurs horizontaux : installation et rendement énergétique

Les capteurs horizontaux constituent la solution la plus courante pour les maisons individuelles disposant d’un terrain suffisamment grand. Ce système consiste à enterrer un réseau de tubes en polyéthylène à une profondeur d’environ 60 à 120 cm, sur une surface équivalente à 1,5 à 2 fois la surface à chauffer. Le fluide caloporteur qui circule dans ces tubes capte la chaleur du sol et la transmet à la pompe à chaleur.

L’avantage principal des capteurs horizontaux réside dans leur coût d’installation relativement faible par rapport aux autres systèmes géothermiques. Cependant, ils nécessitent une surface de terrain importante et peuvent impacter l’aménagement paysager. Le rendement énergétique est généralement bon, avec un COP moyen de 3,5 à 4,5.

Sondes géothermiques verticales : forage et dimensionnement

Pour les projets disposant d’une surface de terrain limitée, les sondes géothermiques verticales représentent une alternative intéressante. Cette technique consiste à réaliser un ou plusieurs forages profonds (généralement entre 50 et 200 mètres) dans lesquels sont insérées des sondes en forme de U. Le fluide caloporteur circule dans ces sondes pour capter la chaleur du sous-sol.

Les sondes verticales offrent un rendement énergétique supérieur aux capteurs horizontaux, avec un COP pouvant atteindre 5 ou plus. Elles nécessitent moins d’espace en surface mais impliquent des coûts de forage plus élevés. Le dimensionnement des sondes doit être réalisé avec précision pour garantir une performance optimale et éviter tout risque de sous-dimensionnement.

Géothermie sur nappe phréatique : technique du doublet géothermique

Lorsqu’une nappe phréatique est présente à faible profondeur, la géothermie sur nappe peut être envisagée. Cette technique, également appelée doublet géothermique , consiste à prélever l’eau de la nappe via un premier forage, à en extraire les calories grâce à un échangeur thermique, puis à la réinjecter dans la nappe par un second forage.

Ce système présente l’avantage d’offrir un très haut rendement énergétique , avec des COP pouvant dépasser 6. Cependant, il nécessite des études hydrogéologiques approfondies et des autorisations administratives spécifiques. De plus, la qualité de l’eau de la nappe doit être compatible avec les équipements utilisés pour éviter tout risque de corrosion ou d’encrassement.

Pieux géothermiques : intégration aux fondations du bâtiment

Pour les constructions neuves nécessitant des fondations profondes, les pieux géothermiques offrent une solution innovante. Cette technique consiste à intégrer des échangeurs thermiques directement dans les pieux de fondation du bâtiment. L’énergie géothermique est ainsi captée sans nécessiter de travaux supplémentaires.

Les pieux géothermiques permettent de réduire les coûts globaux du projet en combinant les fonctions structurelles et énergétiques. Ils sont particulièrement adaptés aux grands bâtiments tertiaires ou collectifs. Leur dimensionnement doit cependant être réalisé avec soin pour ne pas compromettre la stabilité structurelle des fondations.

Critères de choix d’une solution géothermique

La sélection du système géothermique le plus adapté à votre projet dépend de plusieurs facteurs clés. Voici les principaux critères à prendre en compte :

Analyse géologique du terrain : conductivité thermique et gradient géothermique

La nature du sous-sol joue un rôle crucial dans l’efficacité d’un système géothermique. Une étude géologique approfondie permet de déterminer la conductivité thermique des différentes couches de terrain, ainsi que le gradient géothermique local. Ces données sont essentielles pour dimensionner correctement les échangeurs thermiques et estimer le potentiel énergétique exploitable.

Par exemple, un sol argileux humide présentera une meilleure conductivité thermique qu’un sol sableux sec. De même, certaines régions bénéficient d’un gradient géothermique plus élevé, offrant ainsi un potentiel énergétique supérieur à profondeur égale.

Évaluation des besoins énergétiques : chauffage, climatisation, ECS

Une analyse précise des besoins énergétiques du bâtiment est indispensable pour choisir et dimensionner le système géothermique approprié. Cette évaluation doit prendre en compte les besoins en chauffage, en climatisation et en eau chaude sanitaire (ECS), ainsi que leur répartition au cours de l’année.

Il est important de considérer non seulement les besoins actuels, mais aussi les évolutions possibles à moyen et long terme. Un surdimensionnement excessif peut entraîner des coûts inutiles, tandis qu’un sous-dimensionnement risque de compromettre le confort des occupants et l’efficacité énergétique globale.

Contraintes réglementaires : code minier et autorisations DREAL

L’installation d’un système géothermique est soumise à diverses réglementations, notamment le code minier qui encadre l’exploitation des ressources du sous-sol. Selon la profondeur des forages et la puissance thermique exploitée, différentes procédures administratives peuvent être nécessaires.

Pour les projets de géothermie de minime importance (profondeur inférieure à 200 mètres et puissance inférieure à 500 kW), une simple déclaration en ligne suffit généralement. Les projets plus importants nécessitent une autorisation de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Il est crucial de prendre en compte ces aspects réglementaires dès la phase de conception du projet.

Rentabilité économique : coûts d’installation vs économies long terme

L’analyse de la rentabilité économique d’un projet géothermique doit prendre en compte à la fois les coûts d’investissement initiaux et les économies d’énergie réalisées sur le long terme. Les principaux éléments à considérer sont :

- Les coûts de forage et d’installation des échangeurs thermiques

- Le prix de la pompe à chaleur et des équipements associés

- Les économies annuelles sur les factures d’énergie

- La durée de vie des équipements (généralement 20 à 30 ans pour la pompe à chaleur, 50 ans ou plus pour les échangeurs)

- Les éventuelles aides financières et incitations fiscales disponibles

Un calcul du temps de retour sur investissement permet d’évaluer la pertinence économique du projet. Dans de nombreux cas, la géothermie s’avère rentable sur une période de 7 à 15 ans, selon les spécificités du projet et le contexte énergétique local.

Technologies de pompes à chaleur géothermiques

Le choix de la pompe à chaleur (PAC) est crucial pour optimiser les performances d’un système géothermique. Plusieurs technologies sont disponibles, chacune adaptée à des configurations spécifiques :

PAC sol/eau : fonctionnement et COP (coefficient de performance)

Les pompes à chaleur sol/eau sont les plus couramment utilisées en géothermie résidentielle. Elles extraient la chaleur du sol via un fluide caloporteur (généralement de l’eau glycolée) circulant dans les capteurs enterrés, puis la transfèrent à un circuit d’eau pour le chauffage du bâtiment.

Ces PAC offrent un excellent coefficient de performance (COP), souvent compris entre 4 et 5. Cela signifie que pour 1 kWh d’électricité consommé, elles produisent 4 à 5 kWh de chaleur. Cette efficacité élevée se traduit par des économies d’énergie substantielles et une réduction significative des émissions de CO2.

PAC eau glycolée/eau : avantages pour les climats rigoureux

Les pompes à chaleur eau glycolée/eau sont particulièrement adaptées aux régions au climat rigoureux. L’utilisation d’un mélange eau-glycol comme fluide caloporteur permet d’éviter tout risque de gel dans les capteurs, même par des températures extérieures très basses.

Ce type de PAC offre une grande stabilité de fonctionnement et maintient un rendement élevé même dans des conditions extrêmes. Elles sont souvent privilégiées pour les installations avec sondes géothermiques verticales, où les températures du fluide peuvent être plus basses que dans les capteurs horizontaux.

PAC eau/eau : exploitation directe des nappes phréatiques

Les pompes à chaleur eau/eau sont utilisées dans les systèmes géothermiques sur nappe phréatique. Elles permettent d’exploiter directement la chaleur de l’eau souterraine, sans passer par un échangeur intermédiaire.

Cette technologie offre le meilleur rendement énergétique parmi les différents types de PAC géothermiques, avec des COP pouvant dépasser 6. Cependant, elle nécessite une attention particulière à la qualité de l’eau et à la conception du système pour éviter tout risque de corrosion ou d’encrassement des équipements.

Le choix de la pompe à chaleur doit être réalisé en étroite collaboration avec un professionnel qualifié, en tenant compte des spécificités du projet et des caractéristiques du sous-sol.

Intégration de la géothermie dans un projet de construction neuve

L’intégration d’un système géothermique dès la conception d’un bâtiment neuf offre de nombreux avantages. Elle permet d’optimiser l’implantation des équipements, de minimiser les coûts d’installation et de maximiser l’efficacité énergétique globale du projet.

Voici les principales étapes à considérer pour intégrer efficacement la géothermie dans une construction neuve :

- Réaliser une étude de faisabilité géothermique dès les premières phases de conception

- Optimiser l’orientation et l’isolation du bâtiment pour réduire les besoins énergétiques

- Dimensionner le système de chauffage/climatisation en fonction des caractéristiques géothermiques du site

- Prévoir l’emplacement de la pompe à chaleur et des équipements connexes dans les plans du bâtiment

- Intégrer un système de régulation intelligent pour optimiser les performances énergétiques

L’utilisation de planchers chauffants basse température est particulièrement recommandée en combinaison avec la géothermie. Ce type d’émetteur permet de maximiser l’efficacité de la pompe à chaleur en travaillant à des températures plus basses, tout en offrant un confort thermique optimal.

Pour les projets d’envergure, l’intégration de pieux géothermiques dans les fondations du bâtiment peut représenter une solution innovante et économique. Cette approche permet de combiner les fonctions structurelles et énergétiques, réduisant ainsi les coûts globaux

du projet.

Rénovation énergétique : adapter la géothermie à l’existant

L’intégration d’un système géothermique dans un bâtiment existant présente des défis spécifiques, mais offre également d’importantes opportunités d’amélioration de la performance énergétique. Voici les principales considérations pour adapter la géothermie à un projet de rénovation :

Évaluation de l’existant et optimisation énergétique

Avant d’envisager l’installation d’un système géothermique, il est crucial de réaliser un audit énergétique complet du bâtiment. Cette évaluation permettra d’identifier les points faibles de l’enveloppe thermique et des systèmes existants. Les travaux d’isolation et d’étanchéité à l’air doivent être prioritaires pour maximiser l’efficacité de la future installation géothermique.

L’optimisation des systèmes de distribution de chaleur existants est également essentielle. Dans de nombreux cas, le remplacement des anciens radiateurs par des émetteurs basse température (planchers chauffants, radiateurs basse température) permettra d’améliorer significativement le rendement de la pompe à chaleur géothermique.

Contraintes d’espace et solutions adaptées

L’un des principaux défis de l’intégration de la géothermie dans un bâtiment existant est la gestion des contraintes d’espace, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pour les terrains de taille limitée, les sondes géothermiques verticales représentent souvent la solution la plus adaptée. Elles permettent d’exploiter le potentiel géothermique sans nécessiter une grande surface au sol.

À l’intérieur du bâtiment, l’installation de la pompe à chaleur et des équipements associés peut nécessiter des aménagements spécifiques. Une attention particulière doit être portée à l’intégration acoustique pour éviter toute nuisance sonore.

Compatibilité avec les systèmes existants

Dans certains cas, il peut être judicieux d’opter pour un système hybride, combinant la géothermie avec une chaudière existante. Cette approche permet de réduire les coûts d’investissement tout en bénéficiant des avantages de la géothermie. La pompe à chaleur géothermique peut alors être dimensionnée pour couvrir la majorité des besoins, la chaudière n’intervenant qu’en appoint lors des pics de demande.

La compatibilité avec les systèmes de ventilation existants doit également être étudiée. L’installation d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux peut compléter efficacement le système géothermique en récupérant la chaleur de l’air extrait.

Gestion du chantier et minimisation des perturbations

La réalisation des travaux d’installation géothermique dans un bâtiment occupé nécessite une planification minutieuse. Il est important de :

- Établir un phasage précis des interventions pour minimiser les perturbations

- Prévoir des solutions de chauffage temporaires pendant la transition

- Communiquer clairement avec les occupants sur le déroulement du chantier

- Assurer la protection des espaces intérieurs contre la poussière et les dégradations

Une coordination étroite entre les différents corps de métier est essentielle pour garantir une intégration harmonieuse du système géothermique dans l’existant.

La rénovation énergétique par la géothermie offre une opportunité unique de transformer un bâtiment énergivore en un modèle d’efficacité et de durabilité.

En conclusion, l’intégration de la géothermie dans un projet de construction neuve ou de rénovation représente un investissement durable dans la performance énergétique et le confort thermique. Que ce soit pour une maison individuelle, un immeuble collectif ou un bâtiment tertiaire, les solutions géothermiques offrent une flexibilité et une efficacité remarquables. Avec une conception soignée et une mise en œuvre professionnelle, la géothermie peut significativement réduire les coûts énergétiques et l’empreinte carbone de votre projet immobilier, tout en offrant une source de chaleur et de fraîcheur renouvelable pour les décennies à venir.